日本の空、ひいては日本の社会は今、大きな変革期を迎えているといえます。

なぜなら、街中をドローンが飛び交い国民生活に貢献する未来を実現するための法整備がかねてより進められ、ついに2022年12月5日にドローンの操縦ライセンス制度がスタートしたからです。

しかし、同制度詳細を正確に把握しようと多数の公的資料を読めば読むほどかえって混乱してしまう——そんな方は少なくないでしょう。

そこで当メディアでは、制度創設に向けた政府議論が煮詰まり始めた2021年から、改正航空法並びに政府分科会の資料計76ページをはじめ各種文書を丁寧に読み込み、2022年12月に公開された最新情報もいち早く確認。

また、無人航空機ヘルプデスクに問い合わせるなどして、この新制度を徹底的に調べ上げました。

そして2023年4月には当メディア編集長が実際にドローンスクールで講習を受け……

国家資格を取得しました!(受講時の様子はこちらの記事でお読みいただけます)

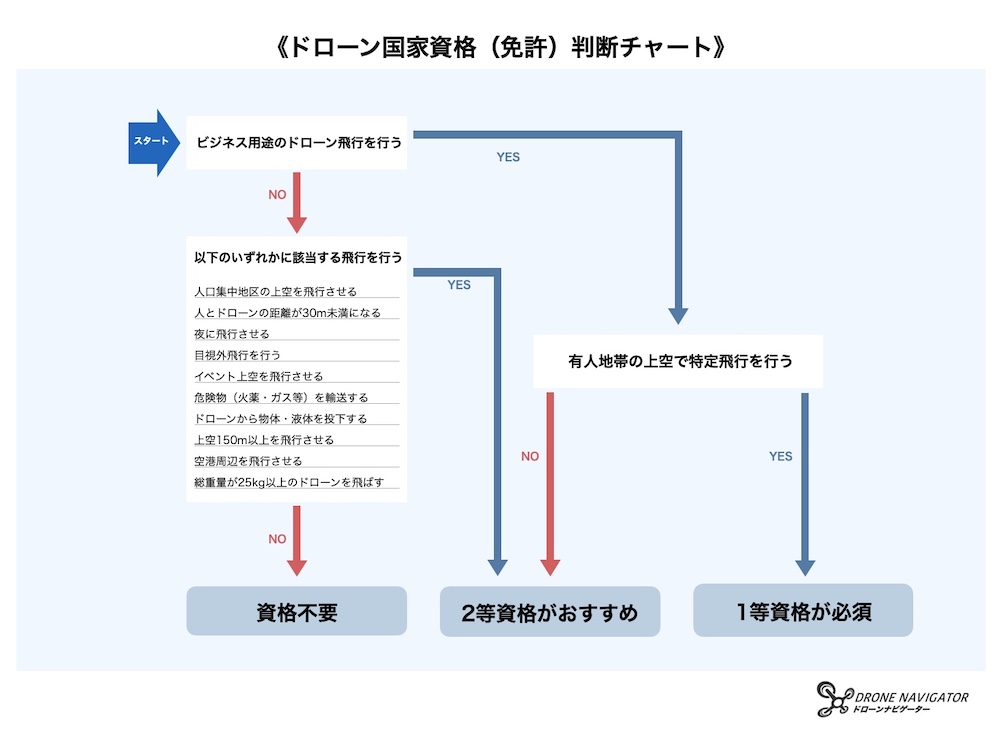

こうした調査や実体験によって得た知見をもとに、あなたにとって資格取得が必要かどうかを判断できるチャートもご用意しています。

(資格取得の要不要をすぐに知りたい方は、こちらからお飛びください)

・今後日本社会でドローンがどのように活用されていくのか気になる方

・新制度運用開始後も自分が安全かつ合法的にドローンを飛ばすことができるのか心配な方

・国家資格取得を目指しドローンスクールに通うべきか悩んでいる方

など「ドローンの国家資格」と聞いて気になる方は、ぜひこの記事をお読みください。

目次

- 1 ドローン免許がついに国家資格「無人航空機操縦士」に!対象となる飛行と資格の2つの等級

- 2 国家資格(免許)を取得するとできるようになること

- 3 国家資格(免許)のメリットを享受するには「機体認証」も必要

- 4 ドローン免許の国家資格化の背景

- 5 勘違いに注意!ドローン国家資格(免許)は必須ではない

- 6 ドローン国家資格(免許)取得の3つのメリット

- 7 ドローン国家資格(免許)を取得すべき2つのケース

- 8 「取得するなら一等?それとも二等?」の判断基準

- 9 夜間飛行や目視外飛行、25kg以上の機体での飛行を行うには「限定変更」が必要

- 10 ドローン国家資格(免許)の取り方

- 11 ドローン国家資格(免許)の学科試験

- 12 いつから?どれだけ?国家資格(免許)取得が可能になる時期と取得にかかる期間

- 13 ドローンの国家資格(免許)取得の難易度(合格率)

- 14 ドローンの国家資格(免許)の取得にかかる費用

- 15 国家資格(免許)創設後も民間資格を取ることには意味がある

- 16 ドローンの国家資格(免許)に関するQ&A

- 17 まとめ

ドローン免許がついに国家資格「無人航空機操縦士」に!対象となる飛行と資格の2つの等級

この章ではまず、ドローン国家資格の概要をご紹介します。

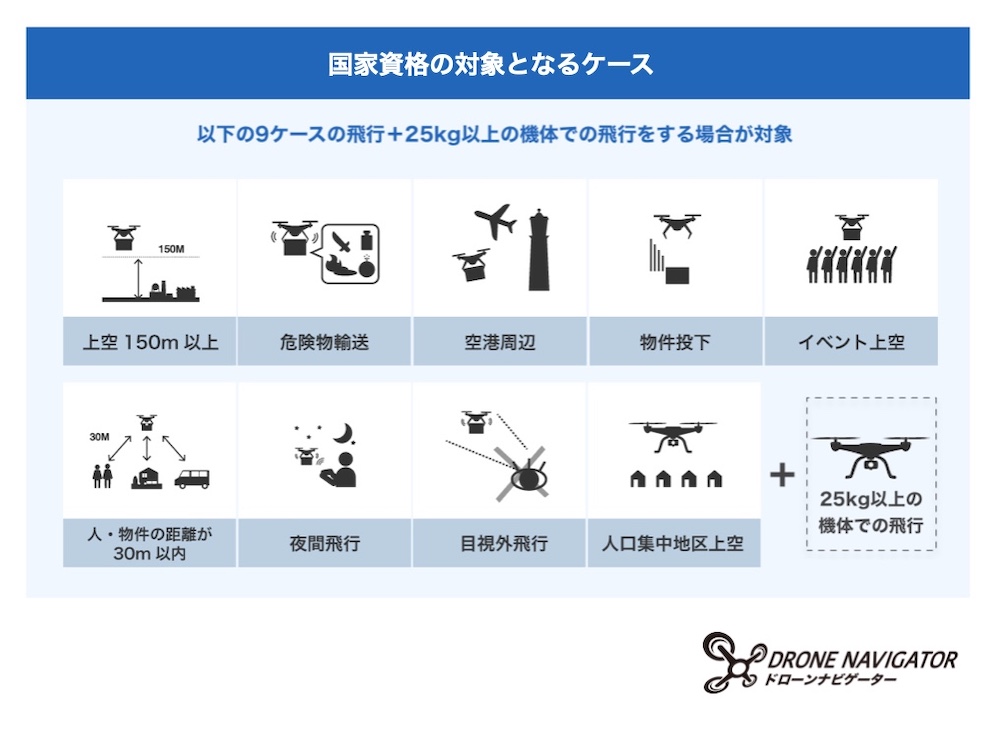

ドローン国家資格(免許)の対象は、申請が必要となる9種類の飛行+25kg以上の機体での飛行

自動車とは異なり、国の定める資格(免許)というものが存在しなかったドローンでしたが、2022年12月5日、ドローンの国家資格として「無人航空機操縦士」がついに創設されました。(無人航空機操縦者技能証明制度)

同国家資格の対象は、もともと国土交通省への事前申請が必要だった「特定飛行」と呼ばれる種類の飛行で、具体的には下記の9種類の飛行形態(およびその組み合わせ)となります。

・上空150m以上の飛行

・危険物輸送を伴う飛行

・空港周辺の飛行

・物件投下(液体を含む)を伴う飛行

・イベント上空の飛行

・人や物との距離が30m以内となる飛行

・夜間飛行

・目視外飛行(機体を目視できない状態での飛行)

・人口集中地区上空の飛行

なお、機体重量が25kgを超える大型のドローンを飛行させるケースも上記9種類に加えて新制度の対象となっています。

※緊急用務空域(消防、救助、警察業務その他の緊急用務が行われる空域)での飛行も特定飛行に当たりますが、緊急用務空域は原則飛行禁止であるため、ここでは割愛しています。

ドローン国家資格(免許)は2種類

新設された国家資格は、一等資格(一等無人航空機操縦士)と二等資格(二等無人航空機操縦士)の2つの等級に区分されています。

上位資格である一等資格は、二等資格よりも高度な技術・知識を求められるため、取得難易度も二等資格に比べ高いです。

次章で詳しく説明しますが、一等または二等資格を取得していれば次のようなことが可能となります。

【一等・二等共通】特定飛行時に本来必要な事前申請を省略あるいは簡略化することができる

【一等限定】従来は原則禁止だった「人のいるエリアでの飛行」も行える

国家資格(免許)を取得するとできるようになること

前章でごく簡単に言及しましたが、本章では国家資格を取得することでできるようになることをもっと詳しく見ていきましょう。

【一等・二等共通】申請手続き不要もしくは簡略な審査のみで特定飛行を行えるようになる

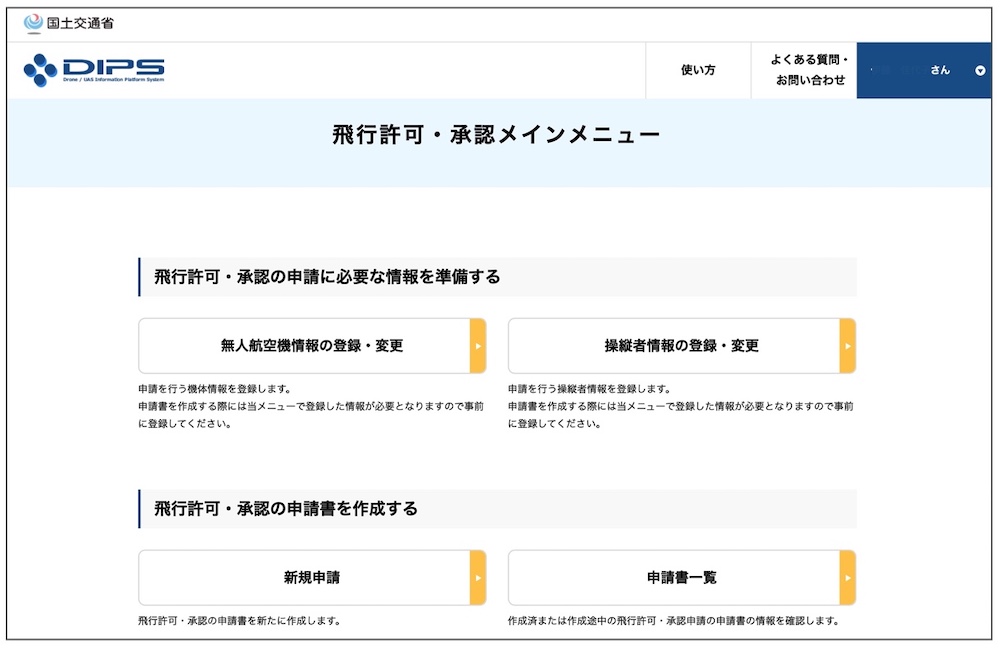

国家資格を取得していなくても、事前に申請して許可・承認を得ておけば特定飛行は可能ですが、そうした手続きは煩雑です。

国家資格を取得していれば、一定の知識やスキルを身につけていることが証明されている者として優遇され、申請手続き自体が不要となるか、必要な場合でも審査が簡略化されます。

申請不要となる4種類の飛行と審査が簡略化される6種類の飛行

本来申請が必要な特定飛行のうち、申請不要となるのは次の4種類(次項の図のカテゴリーⅡB飛行に当たる)です。

・人口集中地区上空の飛行

・人・物との距離が30m未満の飛行

・夜間飛行

・目視外飛行

また、申請時の審査が簡略化されるのは次の6種類(次項の図のカテゴリーⅡA飛行に当たる)です。

・空港周辺の飛行

・上空150m以上の飛行

・イベント上空の飛行

・危険物輸送を伴う飛行

・物件投下を伴う飛行

・重量25kg以上の機体での飛行

(※上記すべての特定飛行について立入管理措置を講じることが条件)

【一等限定】カテゴリーⅢ飛行が可能となる

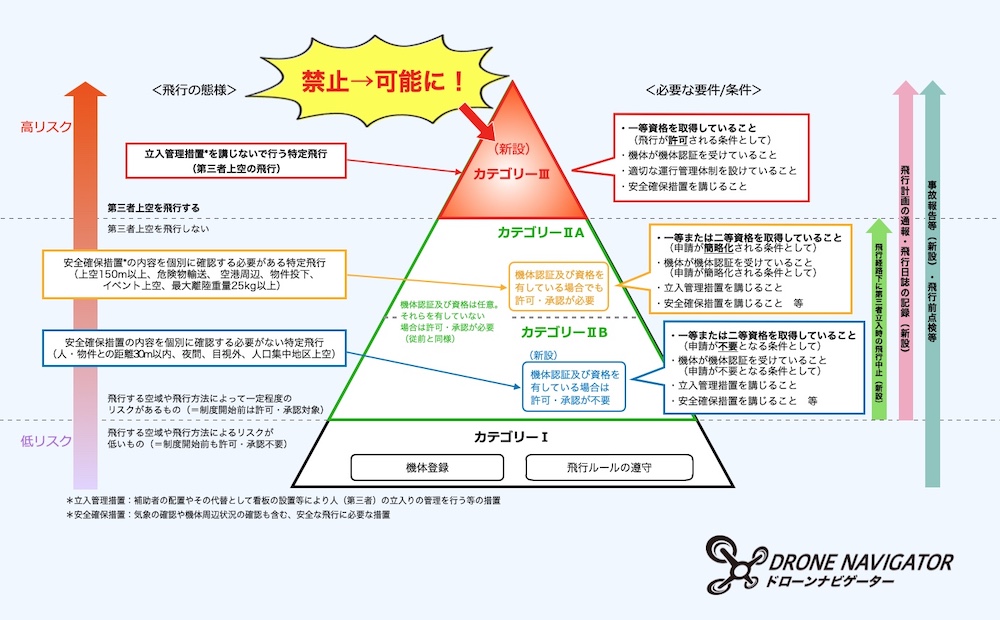

(中間とりまとめ骨子(案)説明資料」(国土交通省)をもとに作成)

一等資格を取得した場合、リスクレベル別にカテゴリーⅠからカテゴリーⅢまで分類されている全飛行のうち、もっともリスクが高いとされている「カテゴリーⅢ飛行」を行えるようになります。(ただし申請は必要です)

カテゴリーⅠ飛行:特定飛行に該当しない飛行

カテゴリーⅡ飛行:立入管理措置を講じた上で行う特定飛行

カテゴリーⅢ飛行:立入管理措置を講じないで行う特定飛行(※国家資格化以前は原則禁止だった)

(※立入管理措置とは、補助者や看板の配置などによりドローンとは無関係な第三者の立ち入りを規制する措置)

「立入管理措置を講じないで行う特定飛行」をもう少し噛み砕いていうと、「関係者以外が飛行エリアに立ち入らないような対策を施さずに行う特定飛行」のこと。

さらに平たく言えば、カテゴリーⅢ飛行とは「人の上で特定飛行を行うこと」です。

事故発生時に想定される被害の大きさから従来は原則禁止されていた種類の飛行ですが、高度な操縦スキルや十分な知識を有すると証明されている一等資格保有者でなければ行えない制度設計とすることで解禁されました。

《レベル4飛行が可能となるのが新制度の目玉》

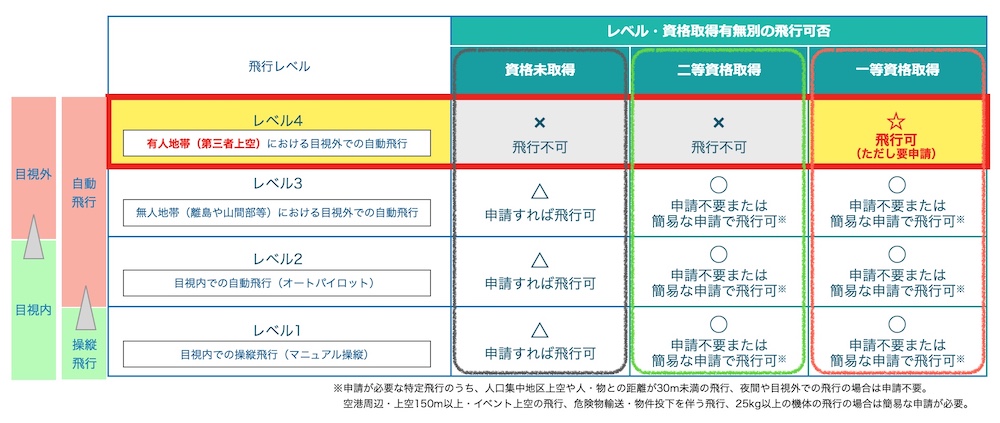

「一等資格を持っているとレベル4飛行が可能になる」という言い方がよくされますが、レベル4飛行とは「機体を目視せずに人のいるエリアを自動飛行させること」であり、あくまでカテゴリーⅢ飛行の一種です。

レベル1:機体を目視しながらの操縦飛行

レベル2:機体を目視しながらの自動飛行

レベル3:無人地帯における、機体を目視できない状態での自動飛行(補助者なし)

レベル4:有人地帯における、機体を目視できない状態での自動飛行(補助者なし)

このレベル4飛行、つまり遠隔操作で有人地帯を自動飛行させるという飛ばし方は、次に挙げるようなドローン活用の実現の鍵となる飛行方法です。

・ロジスティックセンターから20km離れた購入客宅への商品配送

・国内複数箇所にある設備の定期巡回を本部で集中管理

だからこそ、このレベル4飛行こそが新制度の目玉であるといえ、一等資格を持っていると可能になるのは厳密にはカテゴリーⅢ飛行であるにもかかわらず、一般に「レベル4飛行が可能になる」と捉えられているのです。

国家資格(免許)のメリットを享受するには「機体認証」も必要

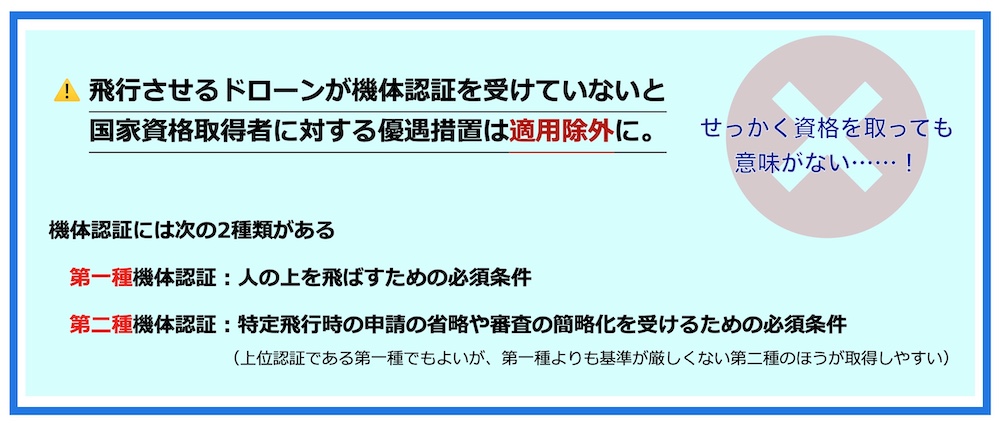

国家資格を取得するなら、飛ばすことになるドローンの「機体認証」も併せて受けておくことが欠かせません。

なぜなら、飛行させるドローンが機体認証を受けていないと、上述したような国家資格の効力が適用されなくなってしまうからです。

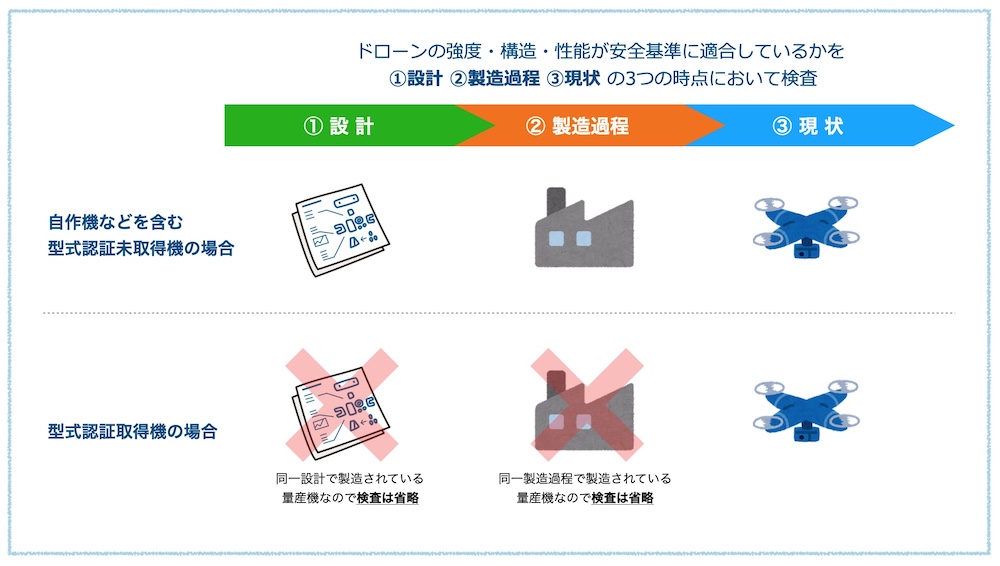

機体認証とは、飛行させるドローンの強度・構造・性能が①設計 ②製造過程 ③現状の3つの時点において安全基準に適合していることを証明するものであり、自動車でいうところの車検に当たります。

優遇措置を受けるには、操縦者本人がドローンを安全に飛ばせるだけの技術や知識を有していること(=国家資格取得)に加え、飛ばす機体自体の安全性が確保されていること(=機体認証取得)も条件となっているのです。

機体認証を受けていないとドローンを飛ばせないというわけではない点が車検とは異なりますが、せっかく国家資格を取得しても意味がなくなってしまうため、国家資格を取得するなら機体認証は実質的に必須といえます。

機体認証には第一種と第二種の2種類がある

機体認証には「第一種機体認証」と「第二種機体認証」の2種類があり、第一種のほうがより高い安全性基準をクリアすることを求められます。

2種類あるうちの第二種機体認証を取得すると、特定飛行の事前申請の省略あるいは簡略化という国家資格の効力が適用されるようになります。

一方、第一種機体認証を取得すると、第二種機体認証の上記効力に加え、人の上を飛ばせるという一等資格ならではの効力も適用されるようになります。

つまり、人の上を飛ばすには、一等資格と第一種機体認証の両方が揃っていなくてはなりませんが、人の上を飛ばすのでなければ第二種機体認証で十分ということ。

一等資格が第一種機体認証と、二等資格が第二種機体認証と必ずしも紐づいているわけではありません。

(機体認証の詳細についてはこちらの記事をご参照ください)

メーカーが型式認証を取得した機種をユーザーが申請する流れ

普通に市販機を飛ばすエンドユーザー(法人・個人とも)の場合、第一種でも第二種でも、特定の機種(量産機)に与えられる“お墨付き”ともいえる「型式認証」を受けた機種を、飛行させる機体として個別申請することになるでしょう。

(上図の下段を参照。型式認証取得機は「①設計」「②製造過程」については安全基準に適合していることが確認済みなので、「③現状」の審査だけしてもらえるよう申請する)

その理由は、そもそも機体認証はドローンメーカーが自社製品に対して行うことを想定した制度だから。

個々のユーザーの所有する量産機が上記①〜③の全審査を受けることは想定されておらず、

1.メーカーが自社製の量産機について型式認証を取得

2.型式認証を取得している機種のドローンを持つユーザーが個別に機体認証を取得

というのが基本的な流れとなります。

機体認証を受けるための一連の手続きにエンドユーザー自ら対応するケースがあるとすれば、自社業務に最適化するために大幅にカスタマイズした機体の認証を申請するケースくらいでしょう。

(機体認証の詳細についてはこちらの記事をご参照ください)

型式認証機が多数揃って国家資格(免許)を活かせるようになるのはまだ先の見込み

少なくとも個人にとっては唯一の現実的な選択肢となる「型式認証を受けた機種」ですが、実は現時点で型式認証を受けているのはACSL社の1機のみ。(第一種型式認証)

また、国に代わって全国の登録検査機関が実施する第二種機体認証の審査については、審査そのものではなく、審査のための統一ガイドライン作りが進められている段階です。

既にお伝えした通り、飛ばす予定のドローンが機体認証を取得していなければ、国家資格の効力は適用されません。

従って、一等資格を取得し且つ現時点唯一の型式認証機であるACSL社製のドローン(PF2-CAT3)を飛ばすというパターンを除けば、国家資格を取得しても当面の間はその恩恵を享受できない状況が続くと予想されます。

[参考]

機体認証(国土交通省)

「ACSL、日本初、レベル4対応の無人航空機の第一種型式認証書を国土交通省より取得」(ACSL社プレスリリース)

ドローン免許の国家資格化の背景

この制度が作られた背景には、国のドローン構想があります。

ご存知のように、日本社会では少子高齢化が留まるところを知らず、労働人口の減少、特に物流業界では深刻な人手不足が叫ばれています。

また、都市と地方との格差が広がり、地方では財源を確保できずインフラ基盤の維持が困難になってきている実情も。

そうした課題を解消し社会を発展させていくために、次に挙げるようなさまざまなシーンでドローンを積極活用していきたいというのが政府の考えです。

・荷物の配送

・災害時の救援物資の運搬

・ワクチンなどの医療物資の運搬

・農薬散布

・インフラ点検 等々

こうしたドローン活用を実現するには、人の生活圏上空でドローンを飛ばせるような飛行制度とする必要があります。

だからこそカテゴリーⅢ飛行が解禁されたわけですが、解禁に伴いドローン免許が国家資格化された理由は次の2つです。

国家資格化の理由【1】ドローン飛行のリスク低減

ドローンの活用は社会課題の解決につながるであろう反面、人の生活圏で日常的にドローンが飛び交うようになれば、事故リスクが大きくなります。

人のいない山奥でドローンが墜落した場合と、住宅地にドローンが墜落した場合とでは、被害の深刻さがまったく異なってくるからです。

そこでドローン免許を国家資格化し、一定のリスクを伴う飛行については高度な操縦技術を持つと認められた人(≒資格取得者)だけに許可することで、市民の安全と社会の発展のバランスを両立しようとしているのです。

国家資格化の理由【2】申請体系のスリム化

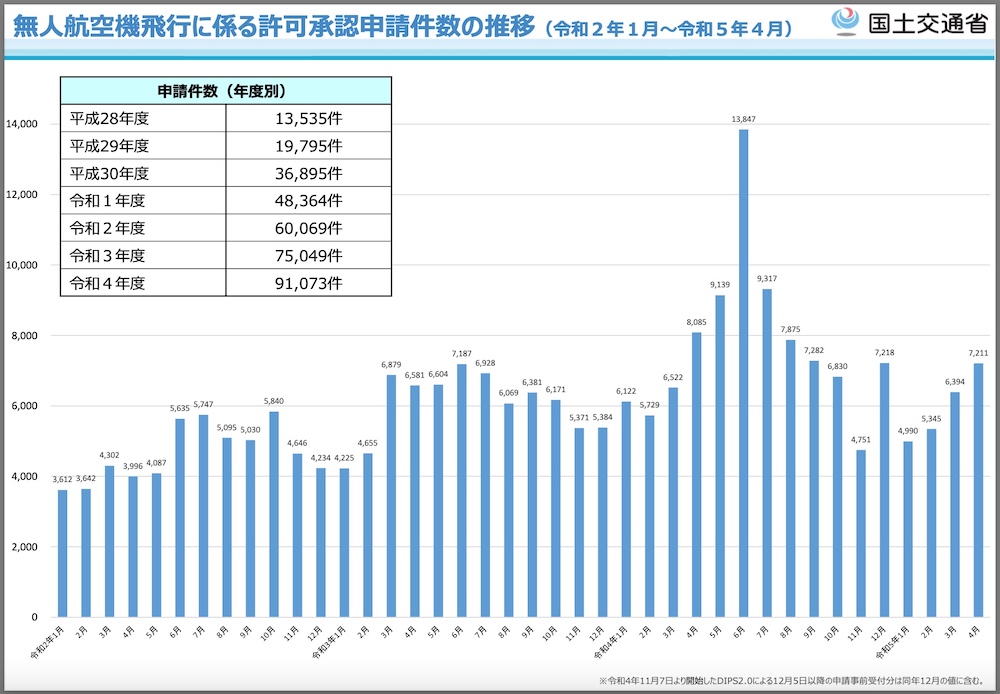

また、ドローンを楽しむ人の数は年々増えており、国土交通省に対する申請件数も増加の一途を辿っています。(2016年度は年間13,535件だったのに対し、2022度は91,073件に増加)

[出典]無人航空機飛行に係る許可承認申請件数の推移(国土交通省)

ドローンの市場規模拡大に伴い、今後もこの流れは続くでしょう。

社会インフラとしてドローン活用を推進するのであれば、申請体系をスリム化し、手続きをスピーディーにしたい。

その解決策として、一定以上の技術があると認められた人(=資格取得者)の飛行については、個別審査を省略もしくは簡略化することにしたのです。

《併せて運航ルールも義務化》

新制度では、ドローン免許の国家資格化に加え、次の4つの運航ルールの遵守も義務として定められました。

1.飛行計画の通報(特定飛行の場合)

2.飛行日誌の記載(特定飛行の場合)

3.事故・重大インシデントの報告

4.負傷者発生時の救護

これら4つの義務すべてについて違反時の罰則が規定されています。

[参考]運航ルール(国土交通省)

勘違いに注意!ドローン国家資格(免許)は必須ではない

国家資格化と聞いて「今後は国家資格を持っていないとドローンを飛ばせなくなる!」と思われた方も多いかと思います。

ですが、既に述べた通り、国家資格が対象としているのは前述の10種類の飛行に限られ、逆に言えばそれ以外のケースは対象外。

しかも、たとえそれら10種類の飛行を行う場合であっても、その都度申請して許可・承認を事前に受ければ(手間と時間はかかりますが)飛行可能です。

国家資格を取得していれば申請不要または審査の簡略化という恩恵を受けられるという話であり、一等資格取得が前提条件となる「人の上を飛ばす」ケースを除けば、ドローンを飛ばすのに資格取得は必ずしも必要ではありません。

(※ただし、次章で説明しますが、ビジネスでドローンを活用する場合は国家資格取得が実質的に必須といえそうです。ご自身にとって資格取得が必要か不要かをすぐに知りたい方は、こちらからお飛びください)

ドローン国家資格(免許)取得の3つのメリット

ドローンの国家資格を取得するとできるようになることを上でお伝えしましたが、それを踏まえ「国家資格のメリットとは何か?」を考えると、下記の3つが挙げられるでしょう。

【一等・二等共通】特定飛行に関する運用が柔軟に行え、効率も上がる

国家資格を取得しておけば一部特定飛行の申請手続き自体が不要となるので、柔軟な運用が可能となるのはもちろん、時間や労力を節約できて効率アップを見込めます。

柔軟な運用・対処が可能に

特定飛行の申請手続きは、少なくとも10開庁日前までに申請する必要があります。(申請内容に不備があり差し戻されるケースに備えるなら、もっと早期に申請しなくてはなりません)

10日以上前に当日の天候を予測するのは難しいですから、せっかく申請したのに雨で飛ばせず仕切り直しとなることもあるでしょうし、今日決めて明日飛ばすといったスピーディーな対応も当然できません。

ですが、国家資格取得者がカテゴリーⅡB飛行(人口集中地区上空の飛行、人・物との距離が30m未満の飛行、夜間飛行、目視外飛行)を行う場合、申請自体が不要なので、雨が降ったとしても後日晴れたタイミングで飛ばせばよいだけ。また、顧客から依頼があり次第すぐにも飛行が可能です。

申請の手間がかからず効率アップ

特定飛行のオンライン申請手続きでは、飛行概要(目的、場所、立入管理措置の有無と方法等)や機体・操縦者の情報、保険情報など入力すべき項目が多いだけでなく、写真や書類データの添付が必要となってくる場面も。

2度目以降に以前申請した内容を複製して手際よく進めたとしてもそれなりに手間はかかります。

国家資格取得者がカテゴリーⅡB飛行を行うケースでは、こうした申請の手間が一切かかりませんので、時間と労力を節約できます。

[参考]ドローン情報基盤システム操作マニュアル〜飛行許可・承認申請編〜(国土交通省)

【一等限定】ドローン活用の最前線で新規ビジネスに挑戦できる

禁止されていたカテゴリーⅢ飛行が一等資格保有者には認められるようになったという大きな変化により、さまざまな分野でドローン活用が実現することになると考えられます。

・観客の入っているスタジアムでのスポーツ中継

・市街地の住宅への荷物配送

・有人地帯上空を長距離飛行して行う空撮

・広域施設での警備 など

こうしたドローンビジネスの最先端に関わるには、一等資格取得が大前提。

一等資格を取得することのメリットは、まさにこの「新制度スタートにより解禁されるドローン活用の最前線に挑戦できること」に尽きるといえるでしょう。

【一等・二等共通】対外的な信頼性が高まる

仕事でドローンを飛行させる場合、国家資格は企業としての信頼性を対外的に担保する役割を果たします。これも国家資格取得のメリットといってよいでしょう。

建物から30m以内の距離で飛行させる外壁点検、イベント会場を上空から撮影しての報道などが特定飛行に該当する場合、事前申請の手間が省け効率アップを見込めることももちろん国家資格の大きなメリットです。

しかし、ことビジネスとなれば、国家資格の有無は「弊社のドローン操縦者は国家資格保有者ですのでご安心ください」のひと言を言えるかどうかの違いであり、飛行の種類に関係なく国家資格取得の事実自体に大きな価値があるのです。

ドローン国家資格(免許)を取得すべき2つのケース

ここまでの内容を踏まえると、資格を取得すべき(しておきたい)ケースは2つあると考えられます。

仕事でドローンを活用するケース

カテゴリーⅢ飛行が前提となる物流分野でのドローン活用であれば、大前提として一等資格が必須です。

しかし、国家資格を取得していなくても法律上何ら問題ない種類のビジネス(インフラ点検、測量、空撮など)であっても、仕事でドローンを飛行させるのであれば国家資格取得は実質的に必須といえます。

なぜなら、ビジネスとして行う以上は運用上・法律上の必要性以外に「お客様に信頼感を与える必要性」も考慮しなくてはならないから。

(前章の「3. 【一等・二等共通】対外的な信頼性が高まる」の項でも述べている通りです)

ドローン操縦の国家資格があるのにそれを取得していないパイロットが、十分な実績があったとしてもそこを蔑ろにしているという点で「信頼できなさそう…….」と思われてしまうとしても無理のないことではないでしょうか。

趣味であっても特定飛行を行うケース

「山や海だけでなく比較的近隣のエリアでもドローンを飛ばしたい」「日没後も飛ばしたい」といった場合、つまり事前申請が必要な特定飛行を行うことが見込まれる場合は、趣味目的であっても国家資格取得がおすすめ。

国家資格を取得しておけば、そうした事前申請が不要となり(あるいは審査が簡略化され)便利だからです。

民間資格を持っている人も国家資格取得がおすすめ

国家資格創設以前から各ドローンスクールが独自に運営・発行する民間資格が存在しました。(現在も国家資格と併存しています)

そんな民間資格を取得済みの方は、なおのこと国家資格を取得しておきたいところ。

というのは、申請時の個別審査の簡略化という民間資格取得者を対象とした優遇措置は現時点では引き続き有効であるものの、それはあくまで当面の措置であり、3年後には無効となる見込みだからです。

事実、ユーザーの質問に対する国土交通省の回答でも次のように述べられています。

HP掲載講習団体が発行する民間技能認証については個別の飛行毎の許可・承認の操縦者の技量審査のエビデンスとして活用しておりますが、現時点の想定としては、本年12月5日の3年後をもって、飛行申請時のエビデンスとしての活用を取りやめることとしております。(民間技能認証のみを取得されている場合は、申請書類の省略が認められない運用に変わります。)

民間資格を持っているおかげで現在享受できている利便性を今後も享受したいなら、民間資格相当である二等資格を取得しておく必要があるということです。

(なお、実際には、単に現行の民間資格相当の利便性にとどまらず、一部の飛行については申請が不要にさえなるという民間資格以上の利便性を得られるのが国家資格です)

「取得するなら一等?それとも二等?」の判断基準

一等資格を取得するか、それとも二等資格を取得するかは、基本的に「一等資格を取得していないと認められない『有人地帯上空での特定飛行』を行う必要があるか否か」が判断基準となります。

言い換えると、そうした飛行を行う必要性のあるようなビジネスを展開しているのでない限り、二等資格で十分ということです。

(※一定のリスクを伴う有人地帯での特定飛行が趣味目的でも容認される可能性はほとんどないと考えられるため、一等資格はビジネス用途を想定したものといえるでしょう)

ドローンを活用したビジネスを行う場合、「二等資格を持っていると言うよりも一等資格を持っていると言うほうがお客様に信頼してもらえる」という意見もあるかもしれませんが、それは企業ごとの考え方の話となるでしょう。

「どうせ取るなら一等を」は危険!

とはいえ、「どうせ国家資格を取るなら、二等なんて中途半端なことを言わず一等がいい」と考える方もやはりいらっしゃるのではないでしょうか。

ですが、明確な目的意識なく挑戦する場合、経済的ダメージという犠牲が大き過ぎると予想されるため、そうした考え方はおすすめできません。

「60〜70万円もかけたのに不合格」もおおいにあり得る一等資格

一等資格を取得するのは決して容易ではありません。(一等資格取得の難易度については後述)

実際、国家資格講習を受けて一等資格取得に挑戦した当メディア編集長は、過去に民間資格を取得済みで講師の方からも「操縦センスがある」と言っていただいたにも関わらず、残念ながら不合格でした。

(当メディア編集長の国家資格受講レポートで一部始終を詳しくご紹介していますので、ぜひご一読ください)

一等資格取得を目指す講習の受講料は二等資格のそれに比べずっと高額。

一等と二等のそれぞれに未経験者の受講を想定した初学者コースと、主に民間資格取得者を想定した経験者コースがありますが、もっとも高額な一等資格講習の初学者コースともなると、受講料は60〜70万円ほどにもなります。

それだけに「大枚をはたいて挑戦したけど結局取得できなかった」ということがおおいにあり得るのです。

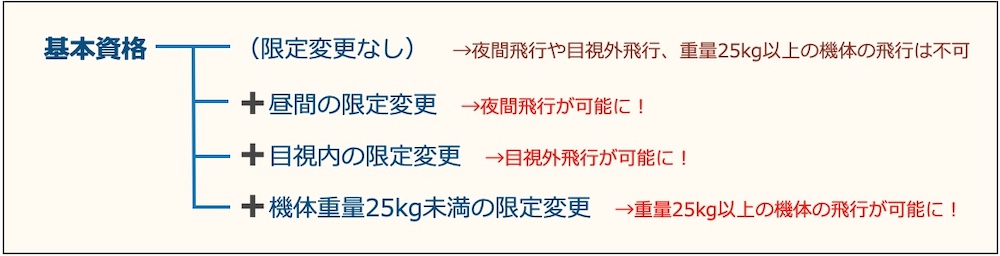

夜間飛行や目視外飛行、25kg以上の機体での飛行を行うには「限定変更」が必要

シンプルに国家資格を取得しただけの場合、「日中の飛行でないとダメ」「目視内飛行でないとダメ」「機体重量25kg未満でないとダメ」という3種類の規制(限定)がかかってきます。

・夜間飛行

・目視外飛行

・重量25kg以上の機体での飛行

のいずれかを行うには、そうした限定を解除するための「限定変更」が必要です。

(限定変更を行っていない場合、申請以前にそもそも夜間飛行や目視外飛行、そして25kg以上の機体での飛行が認められません)

夜間飛行や目視外飛行、25kg以上の大型機体での飛行を行う可能性があるなら、限定変更のためのオプション実地講習の追加受講を検討しましょう。(スクールに通わない場合は、指定試験機関で限定変更のための実地試験を受けて合格する必要あり)

意外と該当する場合も多い夜間飛行と目視外飛行

「特別な飛ばし方はしないから、限定変更なんて関係ない」と思われる方も少なくないかもしれません。

ですが、25kg以上のドローン(想像してみてください!持ち運ぶのも難儀するレベルの重量です)を飛ばすケースはごく限られますが、夜間飛行や目視外飛行に該当するケースは意外とあります。

・空撮映像の確認のため時々モニターを見ながら飛行させる

→機体から少しでも目を離せば目視外飛行に該当

・夕焼け空の撮影を目的に飛行させる

→わずかであっても日没時刻を過ぎれば夜間飛行に該当

とりあえず基本の資格を取得しておいて後から限定変更の分を受験するのも可能ですし、限定変更のための講習だけを後日受講できるスクールは多いので、急いで決める必要はありませんが、必要性については考えておきましょう。

ドローン国家資格(免許)の取り方

[出典]レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備(同資料内画像を加工)

この章では、国家資格の取得方法について説明します。

実際に国家資格取得を目指しており、より具体的な流れやプロセスをお知りになりたい方は、こちらの記事で解説していますのでご参照ください。

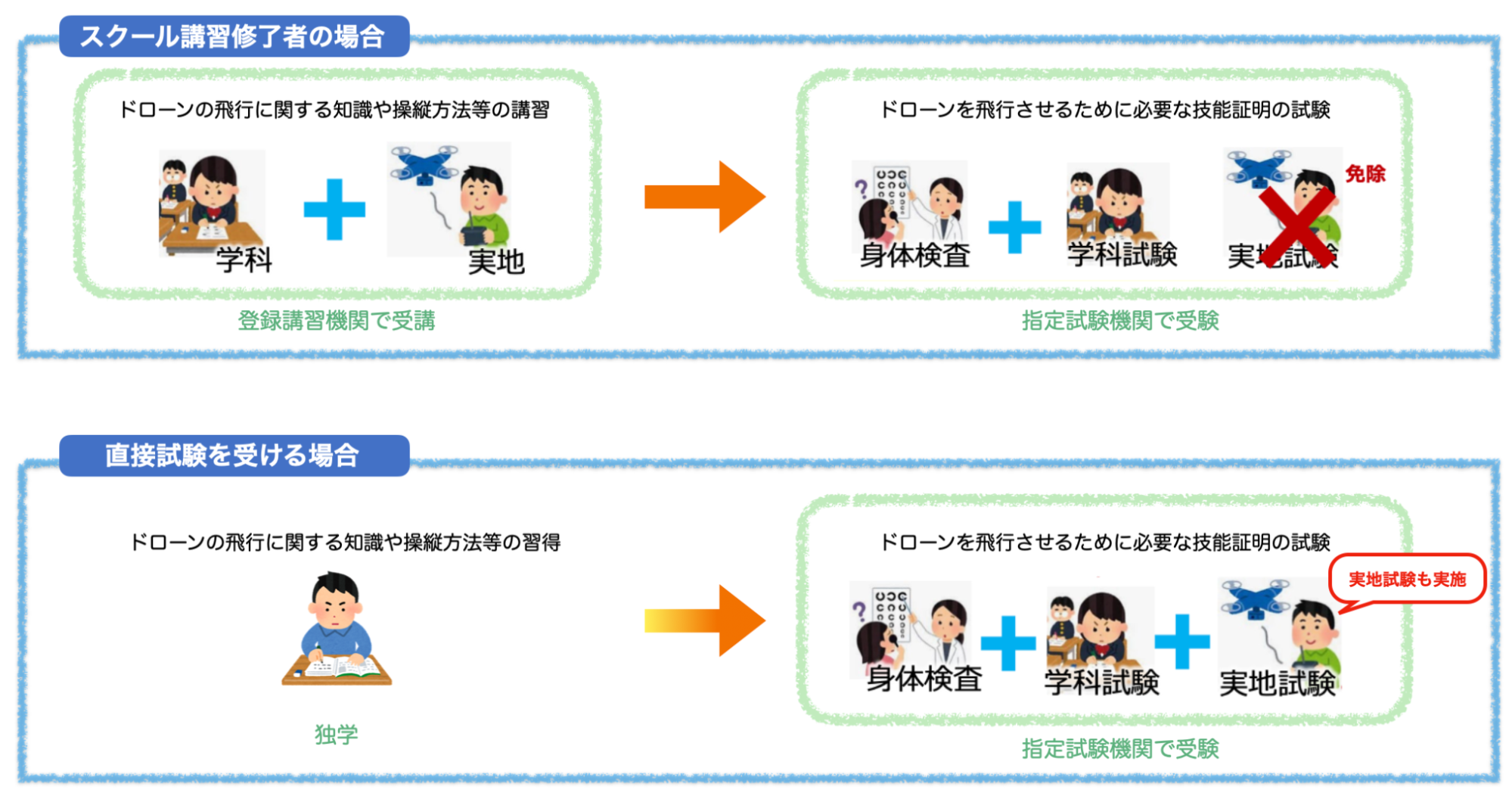

「スクールに通う」か「一発試験」か

国家資格を取得する方法には「ドローンスクールで対象講習を受講して取得する方法」と「独学で知識・スキルを習得して指定試験機関で受験する方法」の2種類があります。

ドローンスクールはちょうど自動車の教習所のような機関であり、国家資格試験のシステムも自動車の運転免許試験のそれに似ています。

つまり、ドローンスクールで受講するのは運転免許証を取得するために教習所に通う感覚で、試験場で受験する方法は教習所に通わず運転免許センターに直接出向いていわゆる「一発試験」を受ける感覚といえます。

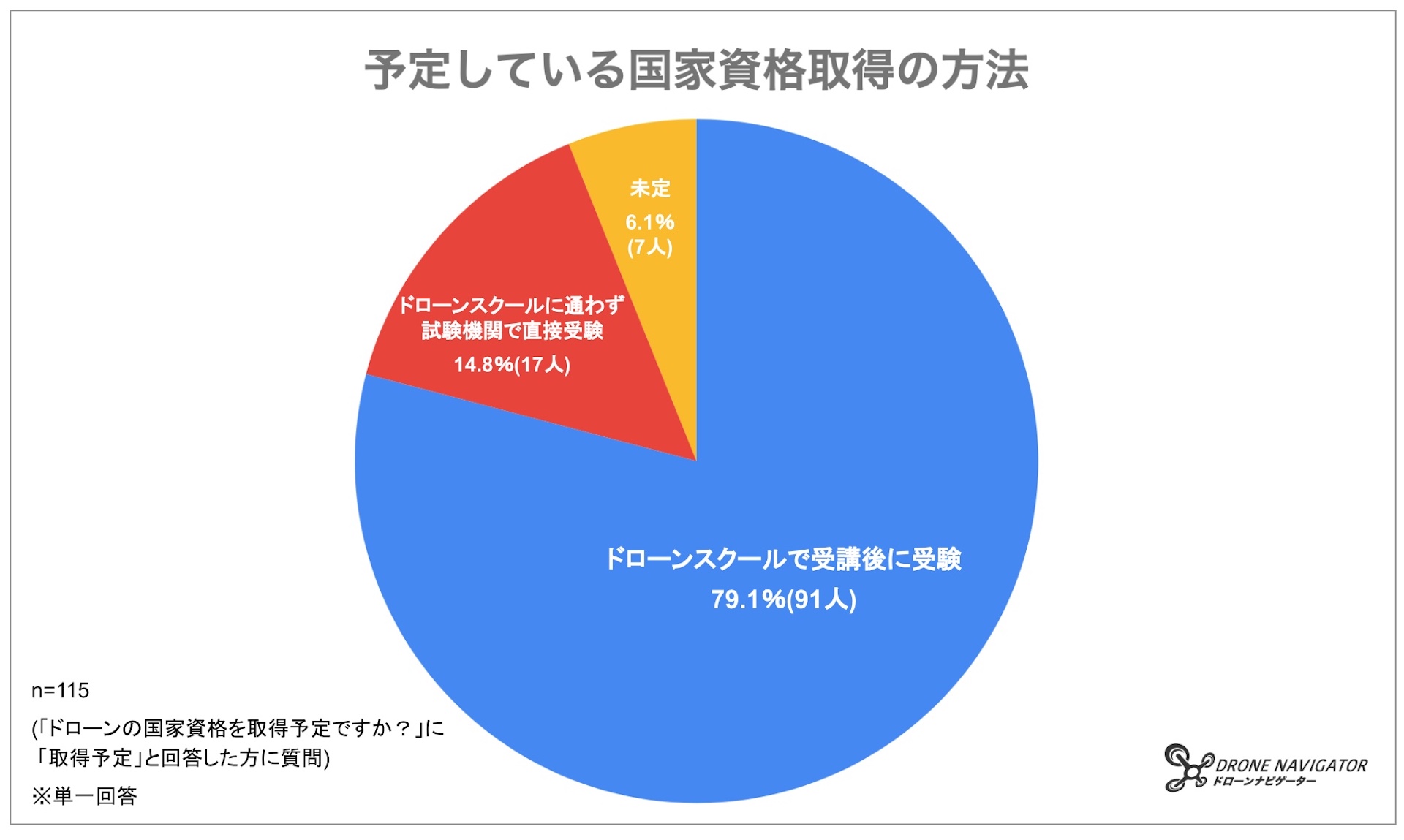

ドローンスクールで受講して取得するのが主流

2通りある国家資格の取り方のうち、主流はドローンスクールで受講するパターンです。

(当メディアで国家資格化直後に行った独自調査では、上の円グラフが示す通り、およそ8割がスクール受講を予定。指定試験機関での一発試験を予定している人の割合は15%弱でした)

なぜなら、受講しない場合、特に難しい実地試験のための特訓も含め試験に備えた対策をすべて自力で行わなくてはならず、ドローンに精通し高度な操作・操縦技術を持っている人でなければ合格はかなり困難であるのが実情だから。

要するに、ドローンスクールで受講して取得するほうがスムーズなケースが大半ということです。

スクール受講生は実地試験が免除される

また、スクールで対象講習を受講する場合、本来であれば試験場で受ける実地試験が免除されます。

受講期間最終日の修了審査が実地試験の代わりとなるシステムです。

ただし、指定試験機関で学科試験を受ける必要はあります。この点も自動車教習所に通って運転免許を取得する場合と同様ですね)

慣れない場所で見も知らない審査官を前にして臨む実地試験よりも、講習で散々利用した練習場でお世話になった講師に審査してもらう修了審査のほうが実力を発揮しやすいはずと考える人は多いでしょう。

国家資格(免許)取得のための講習には初学者向けと経験者向けの2種類がある

ドローンスクールが実施する国家資格取得のための講習には、初学者向けのコースと経験者向けのコースの2種類があります。(ただし、スクールによっては経験者向けのコースしか開講していない場合もあります)

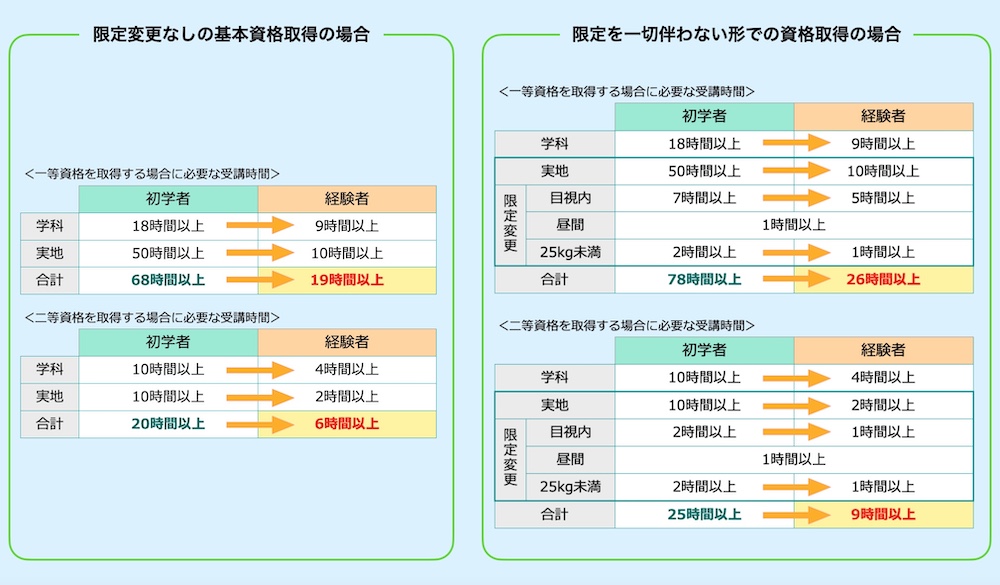

経験者コースは講習時間が減免される

初学者コースと経験者コースの違いは、ずばり受講時間数です。

国家資格取得のために必要な受講時間数は国によって規定されていますが、経験者コースの場合は経験があることが考慮されて必要受講時間数が減免されます。

そして受講時間数が減った分だけ受講料も安くなります。

受講料はドローンスクールごとに異なりますが、経験者に対する受講時間数の減免措置は国土交通省が定めているものですので、経験者が「講習の一部免除」「割安な受講料」という優遇を受けられるのはどのスクールでも共通です。

「経験者」の定義は存在しないが、民間資格の有無が実質的な判断基準

経験者コースの受講対象者となる「経験者」がどの程度の経験を有する人を指すかという定義は、実は明確に定義されているわけではありません。

その一方で、ドローンスクール側としては「民間資格を取得していれば経験者コース」と判断しているという実情があります。

とはいえ、民間資格を取得していてもブランクがあるような場合、受講時間の短い経験者コースではかなり苦労する可能性が高いです。

操縦スキルは直近の飛行経験が大きく影響するため、スクールに相談した上でコースを選ぶのがおすすめです。

ドローン国家資格(免許)の学科試験

ドローン国家資格に挑戦する際に鍵となるのは修了審査(スクールに通わない場合は実地試験)ですが、学科試験についても確認しておきましょう。

学科試験は必ず受ける必要がある

ドローンスクールに通う通わない関係なく、国家資格を取得するためには学科試験を必ず受験しなくてはなりません。

なぜなら、スクール受講生が免除されるのは実地試験であって、学科試験は免除とはならないからです。

学科試験は指定会場にてCBT方式で受ける

学科試験は、全国の主要都市にある試験会場にて、CBT(Computer Based Testing)方式で実施されます。

開催会場や日程は、こちらの試験会場検索・開催日程確認画面で確認できます。

学科試験の難易度は自動車運転免許の学科試験相当

学科試験では、国土交通省が発行する「無人航空機の飛行の安全に関する教則」に準拠する内容が出題され、合格ラインは二等が正答率80%程度、一等が正答率90%程度です。(全て3択問題)

何も対策せず合格できるほど簡単ではありませんが、自動車運転免許の学科試験を受けるときの感覚で勉強すればまず問題ないレベルです。

スクールで受講する場合は座学でしっかり学び、独学の場合は教則をじっくり読み込みましょう。

いつから?どれだけ?国家資格(免許)取得が可能になる時期と取得にかかる期間

制度の運用は既にスタートしており、一等資格も二等資格も全試験・検査の受付が既に始まっていますので、受験自体はすぐにも可能です。

ただし、独学して指定試験機関で受験するのではなく、ドローンスクールで国家資格講習を受けるとなると、状況はいくらか変わってきます。

【スクールに通う場合】二等資格講習は増えてきているが、一等資格講習はまだ少ない

既に制度運用は始まっているとはいえ、制度整備が急ピッチで進められたため、ドローンスクール側の対応が一部追いついていないところがあるのが実情です。

そのため、国家資格講習の開講を予定はしていても現時点では準備中というスクールも多く、特に一等資格講習を実施しているスクールはまだ限られています。

開講しているスクールが増えてきている二等資格講習なら比較的幅広い選択肢から選べますが、一等資格講習を今すぐ受講したい場合は、既に開講しているスクールをピックアップした中から受講先を選ぶことになるでしょう。

国家資格(免許)取得までに要する期間

国家資格を取得するのにどの程度の期間を要するのでしょうか。

この項ではそのおおよその目安をご紹介します。

(※ただ試験に合格するだけでなく、国家資格取得を公的に証明する技能証明書を手にするところまでを「国家資格を取得するのに要する期間」と考え、そのように期間算出しています)

【スクールで受講する場合】講習期間+約1ヶ月が目安

スクールで受講する場合、資格取得にかかる日数の目安は「スクールでの受講期間」+「学科試験・身体検査を受けて試験合格証明書が発行されるまで最短15日」。

さらに、資格取得の証である技能証明書の発行は申請後(一等資格の場合は登録免許税納付後)10開庁日程度かかります。

したがって、スムーズに進んだ場合で講習修了から約1ヶ月経った頃が目安となります。

【一発試験で臨む場合】1ヶ月半程度が目安

スクールで受講せずに学科試験〜実地試験〜身体検査をすべて受け、試験合格証明書が発行されるまでに最短で1ヶ月、資格取得の証である技能証明書の発行は申請後(一等資格の場合は登録免許税納付後)10開庁日程度かかります。

したがって、スムーズに進んだ場合で1ヶ月半程度で国家資格を取得できると予想されます。

ドローンの国家資格(免許)取得の難易度(合格率)

ドローンの国家資格を取得するのはものすごく難しいのか?それともまあまあ難しいという程度なのか?————その辺りが気になっている方は多いでしょう。

ドローンの操縦が得意な人もいれば不得意な人もいて一概にはいえませんが、実際に一等資格と二等資格の両方を受験した当メディア編集長の経験をもとに、難易度のおおまかな目安をお伝えします。

二等資格取得の難易度(合格率)

二等資格で問われるのは基本的に「通常の飛行において安全に操縦できるかどうか」です。

したがって、未経験者であってもドローンスクールで真面目に受講し、十分に時間をかけて練習すれば、多くの方がきっと合格できるレベルといってよいでしょう。

実際に国家資格講習を受けてきた当メディア編集長の肌感覚では、民間資格を持っている人が経験者コースを受ける場合、あるいは未経験者が初学者コースを受ける場合で合格率7〜8割前後。

ただし、学科試験はさほど難しくはないものの修了審査(または実地試験)はそれなりに難しいため、必ずしも誰もがストレートで合格できるかといえばそうではなく、再試験が必要となるケースも考えられるでしょう。

国家資格というだけあって民間資格よりは難しいと考えておくのが無難

民間資格を取得済みの方にお伝えしておきたいのが、概ね民間資格相当といわれている二等資格ながら資格取得の難易度としては国家資格のほうが高いと考えておいたほうがよいということです。

複数存在する民間資格はその運営母体により内容に差があります。

また、基本的にはドローンスクールでの講習を修了すれば資格が付与されるというシステムのため、資格取得に必要なスキルの習得を証明する場である修了審査もそこまで厳格ではないことが多いのが実情です。

一方、ドローン操縦の能力や知識を国が法律に基づいて認定・証明するものである国家資格は、付与条件が完全に一律でなくてはなりません。

必要とされる技能や知識が厳密に規定されており、その習得度も厳しく審査されるので、民間資格よりはシビアだと考えておきましょう。

(ただし、要求レベルの高さが特徴の民間資格講習を実施しているスクールもあるため、一概に「民間資格よりも難しい」とはいえません)

一等資格取得の難易度(合格率)

一等資格ははっきり言ってプロ向けであり、難易度もかなり高いです。

学科試験は自動車運転免許の学科試験のイメージで臨めば大丈夫ですが、修了審査(または実地試験)が難関。

上述した通り、当メディア編集長の一等資格取得への挑戦も失敗に終わりました。

民間資格を取得していたため講習時間の短い経験者コースを受講していたとはいえ、操縦センスはあるほうで飲み込みも早かったにもかかわらず……です。

現役操縦士として毎日のように仕事でドローンを飛ばしている人が経験者コースを受講した場合であっても合格率は6〜7割といったところ。

普通にアマチュアレベルの人が挑戦する場合、たとえ初学者コースを受けたとしても合格率は相当低いと予想されます。

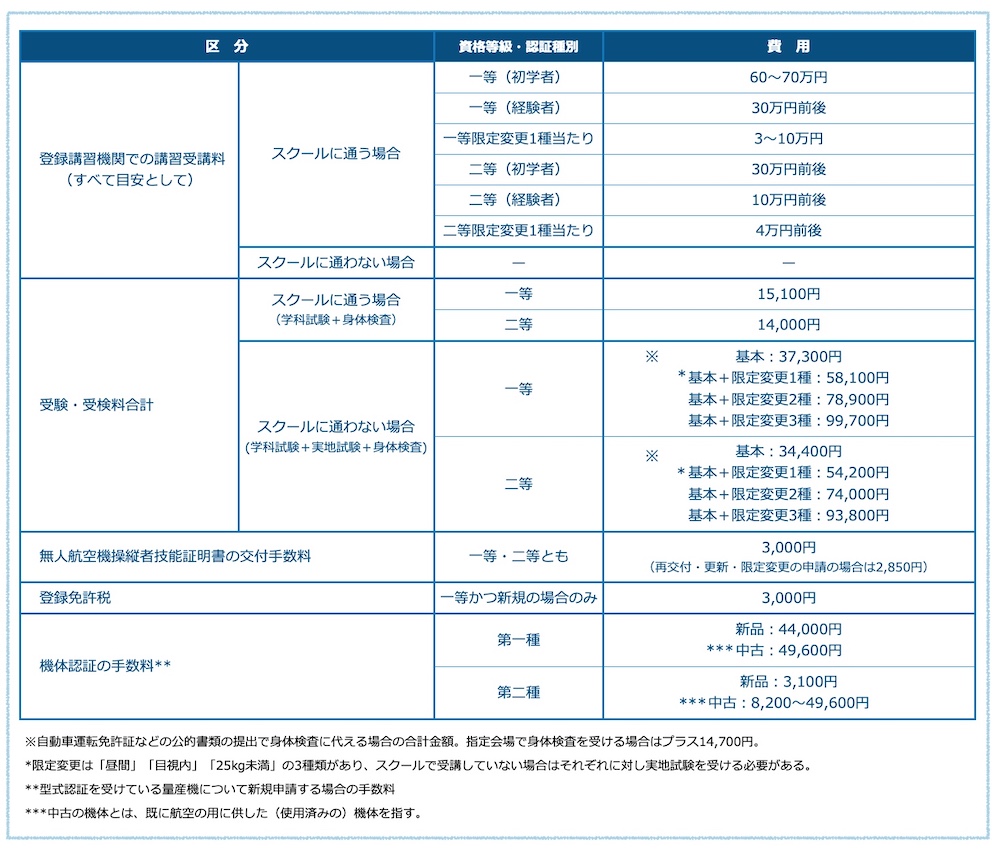

ドローンの国家資格(免許)の取得にかかる費用

ドローンの国家資格を取得するのにかかる費用総額は、あくまで目安とはなりますが下記の通りです。

《スクールに通う場合》

二等(初学者) 32〜50万円程度

二等(経験者) 12〜30万円程度

一等(初学者) 60〜100万円程度

一等(経験者) 30〜70万円程度

《一発試験を受ける場合》

二等 40,500〜161,100円

一等 46,400〜170,000円

ドローンスクールに通うケースとドローンスクールには通わず一発試験で挑戦するケースとでの発生する費用の種類の違いは、下表の赤字の箇所です。

また、ドローンスクールに通う場合、その受講料が費用の大部分を占めることになります。

|

ドローンスクールに通って取得 |

指定試験機関で一発試験を受けて取得 |

|

|

国家資格(免許)創設後も民間資格を取ることには意味がある

民間資格を取得済みの方がきっと気になっていること ———— 従来からあった民間資格は、国家資格が創設された今となっては無意味なのでしょうか?

答えはNO。民間資格はその存在意義を失ってはおらず、国家資格と共存している状況です。

その理由としては、大きく次の2つが挙げられます。

民間資格取得経由での国家資格取得が合理的なケースも少なくない

初学者コースを受講して国家資格取得を目指すよりも、まず民間資格を取得した上で国家資格講習の経験者コースを受けるというルートのほうが合理的というケースがよく見られます。

とりわけ初学者が一等資格取得を目指す場合は、高額で受講時間数も多い初学者コースをいきなり受講するよりも、まず民間資格を取得してから経験者コースを受講するほうが費用が抑えられ、所要時間も短く済むことが多いです。

一見遠回りに思えても民間資格経由にしたほうが費用面でも日程面でも有利になるというそうした例は、スクールによっては二等資格にも見られますので、受講コース選びの際はスクールに相談すると良いでしょう。

国家資格(免許)はハードルが高いと感じる人には民間資格が選択肢に

既に述べたように、国家資格の合格基準は厳格です。

必ずしも資格を取得したいというわけではなく、ただドローンの操縦スキルや必要な知識を身につけたいというニーズをお持ちの方にはハードルが高すぎるかもしれません。

そうした場合、国家資格に比べればスムーズに取得できることの多い民間資格の講習が適しているといえるでしょう。

実際に、あえて民間資格を取得する人は現在も一定数います。

ドローンの国家資格(免許)に関するQ&A

Q. 個人でも取得可能?

A.はい、ドローン国家資格は個人でも取得可能です。

16歳以上という年齢制限があるだけで、国籍や学歴等も問われません。

Q. 一度取得した資格は一生もの?

A.いいえ、技能証明書の有効期間は3年ですので、3年ごとに更新が必要です。

登録更新講習機関で無人航空機更新講習を受け、身体適性の基準を満たすことを確認した上で、更新交付申請手続きを行います。

自動車の運転免許証の更新のために免許センターまで出向いて指定の講習を受ける必要があることと似ていますね。

Q. 国家資格(免許)の試験日はいつ?

A.学科試験はほぼ毎日、実地試験は会場を問わないのであればほぼ毎月、身体検査は書類提出による受検なら日にちは問われません。

《学科試験》

国家資格に限らず各種資格は年間に何回かの試験日が設定されているケースが多いですが、ドローン国家資格取得を希望する人全員が受験することになる学科試験は通年、それこそ毎日のように実施されています。

さすがに事前予約は必要ではあるものの、都合の良い日程を選んで受験しやすいでしょう。

学科試験のスケジュールはこちらで確認できます。

《実地試験》

実地試験(スクール受講生は免除される)の実施会場は全国に18ヶ所(本記事執筆時点)ありますが、所在地にやや偏りがあるため、遠方の会場まで出向かなくてはならないケースも考えられます。

実地試験のスケジュールはこちらで確認できます。

《身体検査》

身体検査については、指定試験機関での受検可能日が明示されていない状況です。(本記事執筆時点での情報です)

二等資格であれば運転免許証、一等資格でも医師の診断書などの公的証明書類を提出することにより実際の受検に代えられるだけに、わざわざ指定試験機関まで出向いて受検する人が想定されていないというのがその理由と考えられます。

書類提出での受検であれば日時を問わずいつでも手続き可能な上、指定試験機関での受検よりも受検料も安く済むので、書類提出での受検がおすすめです。

Q. 不合格の場合は追試を受けられるの?

A.大丈夫!追加費用は必要ですが、何度でも追試を受けられます。

ドローンスクールの修了審査なら追試を受けられますし、指定試験機関での試験(学科・実地とも)も再受験可能。合格するまで何度でも挑戦できます。(ただし、追試や再試験には費用がかかります)

そうした追試の可能性も考慮すると、ドローンスクール選びではアクセス面も重要な要素となってくるでしょう。

Q. 包括申請をしておけば国家資格(免許)は要らないのでは?

A.国家資格を取得しておくほうが安心です。

期間は最長1年間、範囲は最大で日本全国を対象として申請する「包括申請」を行っておくと、都度の申請が不要となるので、「そういうことなら包括申請しておけば国家資格を取得しなくてもよいのでは?」と思われるかもしれません。

ですが、趣味目的での飛行の場合、そもそも包括申請ができません。

また、ビジネス目的であっても、ドローンの国家資格が創設されたことにより包括申請の制度自体が将来的に廃止される可能性もあるため、国家資格を取得しておくと安心でしょう。

包括申請についての詳しい解説はこちらの記事をご参照ください。

まとめ

ドローン国家資格についてお伝えしましたが、主要なポイントをおさらいしておきましょう。

▼ドローンの国家資格「無人航空機操縦士」が対象としている飛行

下記10種類の飛行(およびその組み合わせ)。

・上空150m以上の飛行

・危険物輸送を伴う飛行

・空港周辺の飛行

・物件投下(液体を含む)を伴う飛行

・イベント上空の飛行

・人や物との距離が30m以内となる飛行

・夜間飛行

・目視外飛行(機体を目視できない状態での飛行)

・人口集中地区上空の飛行

・重量が25kgを超える機体での飛行

▼ドローン国家資格(免許)の2つの等級

「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」のに区分されている

それぞれ取得すると次のようなことが行えるようになる。

【一等・二等共通】上記10種類の飛行の際に本来必要な事前申請を省略あるいは簡略化

【一等限定】従来は原則禁止だった「人のいるエリアでの飛行」(カテゴリーⅢ飛行)

▼国家資格(免許)を取得していなくてもドローンは飛ばせる

たとえ上述の10種類の飛行を行う場合であっても、手間と時間はかかるものの都度申請すれば飛行可能。(一等資格取得が必須条件となるカテゴリーⅢ飛行を行う場合を除く)

▼ドローン国家資格(免許)の取得を検討すべき次の2ケース

1.仕事でドローンを活用するケース(対外的な信頼性の担保が必要だから)

2.趣味であっても特定飛行を行うケース(事前申請が不要となったり審査が簡略化されたりして便利だから)

▼国家資格(免許)の取り方の主流は、ドローンスクールで対象講習を受講する方法

指定試験機関に直接出向いて受験する方法もある。

▼国家資格(免許)取得にかかる期間の目安

スクールで受講する場合:講習期間+約1ヶ月

指定試験機関で受験する場合:1ヶ月半程度

▼国家資格(免許)取得に要する費用の目安

一等資格講習(初学者コース)を受講する場合:60〜100万円程度(もっとも高額なパターン)

スクールには通わず指定試験機関で受験する場合:安ければ4万円台(最安パターン)

▼二等資格はまあまあ難しい。一等資格ははっきり言ってプロ向けで激ムズ

二等資格は、ドローンスクールで真面目に受講し十分に時間をかけて練習すれば、多くの方がきっと合格できるレベル。一方、一等資格ははっきり言ってプロ向けであり、難易度はかなり高い。

なお、不合格もおおいにあり得るのはあくまで実地試験。学科試験に限って言えば、一等・二等とも自動車運転免許の学科試験の感覚で勉強すれば問題ないレベル。

▼国家資格(免許)を取得するなら機体認証も実質必須

上述したような国家資格の効力は、飛行させるドローンが機体認証を受けていないと適用されないため、国家資格を取得するなら機体認証も受けることが実質的に必須。

この記事が、ドローン国家資格についての疑問解消のお役に立てば幸いです。